(*1) 一般的にはローカルアカウントあてメッセージをフィルタリングしますが、状況によりアウトバウンドメッセージでも同様にします。

アウトバウンドメッセージをフィルタリングする場合は必ず [ブラックホールアドレス] の "アウトバウンド全ドメイン" を指定する必要があります。

また、関連ツール K4 でスパムスキャン関連メニュー(振り分け)を実行可能にするためには [ローカルアカウントあてメッセージをフィルタリングする] にチェックをつける必要があります。

(*2) スパムと判定したメッセージを特定のローカルアカウントの受信メールボックス(mailbox、K4の受信トレイ)に格納します。格納先アカウントは実在する必要があります。

ブラックホール専用アカウントを準備してください。ブラックホール内のメッセージは本ページまたは [まとめて管理] ページまたは [ユーザの管理] ページから閲覧できます。

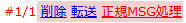

以下はブラックホール内メッセージを XMailCFG から閲覧した場合のタイトル部です。

スパムでないメッセージを発見した場合、"正規MSG処理" を押せば該当メッセージを解析してローカルあてと外部あて(転送指定等)のあて先リストを収集し、

(1)あて先がローカルであれば該当アカウントの受信メールボックス(mailbox)へメッセージを移動し、

(2)あて先が外部であれば通常のSMTP送信処理を行います。

ブラックホールのメッセージは保存後 日経過後に強制削除されます。削除が実行されるのは該当ブラックホールに新たなメッセージが追加保存されるタイミングです。

(*3) 対応するブラックホール指定がない場合、あて先ローカルアカウントのメールボックス内に spam という名前のフォルダ(迷惑メールフォルダ)を作り、そこへ保存します。

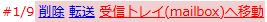

ユーザアカウントかリストアカウントかにかかわらず保存します。以下は迷惑メールフォルダ内のメッセージを XMailCFG から閲覧した場合のタイトル部です。

スパムでないメッセージを発見した場合、"受信トレイ(mailbox)へ移動" を押せば該当メッセージのあて先がユーザアカウントの場合はそのまま受信メールボックスに移動し、

メーリングリストアカウントの場合は通常のSMTP送信処理を再実行します。

ただし、ユーザアカウントの場合、メンテナンス上の負荷を考えると、K4 を利用してユーザ自身にスパムメッセージを管理させるのがおすすめです。この場合、以下のようにしてください。

- K4 はバージョン 0.91 以降をインストールする必要があります。

- 本ページで [ローカルアカウントあてメッセージをフィルタリングする] にチェックをつけます。

- [K4の管理]-[環境設定]-[基本設定] において "迷惑メールフォルダ機能の利用" を "許可する" にします。

- K4 ユーザに迷惑メールフォルダ機能(振り分け機能)についてアナウンスします。

なお、spam フォルダのメッセージは保存後 日経過後に警告なく削除されます。

ただし、削除が実行されるのは (1) spam フォルダ内に新たなメッセージが追加保存されるとき、(2) ユーザが K4 にログインして [迷惑メール] メニューを開いたときになります。

(*4) "X-Spam-Status:" フィールドは一部のメールサーバ(Procmail など)がスパム判定のために利用します。

(*5) "X-Spam-Level:" フィールドは多くのメーラがスパム判定のために参照しています。スパムのレベルをアスタリスクの個数で表現し、多くのメーラでは、それが 5 個以上の場合にスパムと判定しているようです。よって、ここはチェックをつけることを推奨します。

(*6) "X-Spam-Checker-Version:" フィールドはスパム判定者の情報を示すものです。ヘッダが冗長になるのを避けたければ挿入しないでください。

(*7) ブラックホールに隔離したスパムメッセージは日経過後に自動削除することができます。

環境によっては1日に数千通のスパムが届くことがあるようで、毎日のそれらの管理が大きな負担になる場合に利用してください。

スパムが実際に削除されるのは午後11時(23時)から午前0時までの間に新たなスパムがブラックホールに格納されるタイミングになります。

設定情報は MailRoot/spamwords-conf.tab に保存されます。

スパム処理の記録が本ページの [スパムログ] から閲覧できます。また、[アクセスログ]-[フィルタ処理のログ1(XMailCFG)] からも参照できます。

関連ツール K4 でフィルタリングの設定を許可するためには "フィルタリングを実行する。" にチェックをつける必要があります。

- K4、kml、XMailCFG のサポートサイトを開く。

![]() ゲストアカウントでは実行できません!

ゲストアカウントでは実行できません!